9月28日下午,性爱网

艺文讲堂第四十八讲在线上举行。首都师范大学文学院院长马自力教授应邀作题为“中国古代文人的‘离散-回归’意识与文学书写——以唐宋贬谪文学为例”的学术报告,校内外师生400多人线上参加了讲座。讲座由性爱网

院长禤健聪教授主持,性爱网

戴伟华教授与谈。

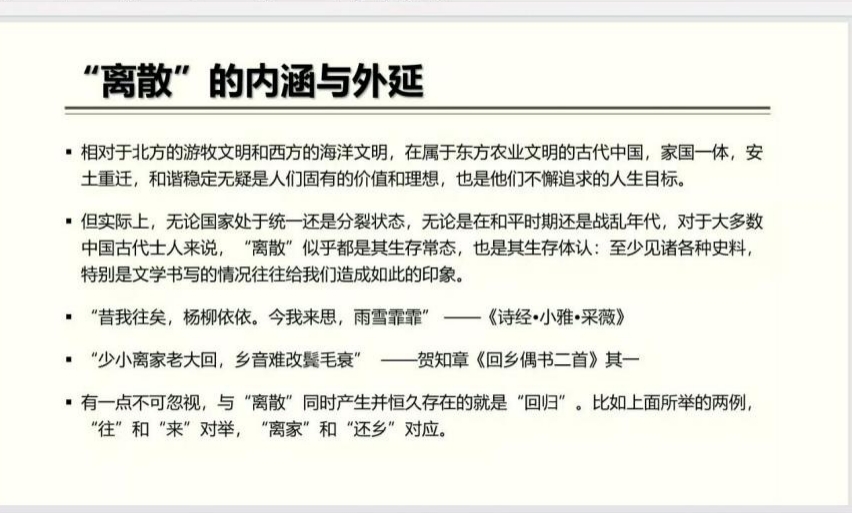

马教授首先对“离散”概念的起源、内涵与外延做了细致的梳理。“离散”一词源于希腊语,最早用例见于公元前3世纪希腊文版《旧约全书》中的犹太人“巴比伦之囚”事件,原指犹太民族被流放异地,居住祖籍国之外的生存状态。由于“离散”概念本身具有开放性,当下诸多研究对其含义做了相当程度的拓展,“离散”一词脱离了最初的宗教和种族的属性,中国古代士人的离散-回归意识完全可以纳入“离散”课题的考察范围之中。自故乡政治文化中心离散,期盼回归到故乡政治文化中心,构成了中国古代士人离散-回归意识的核心内涵。这里的“故乡”,除了故土家园之外,还具有理想、归宿或者精神家园的含义,即苏轼所说的“此心安处是吾乡”。基于此,马教授对中国古代士人“离散-回归”意识的独特内涵与独特文学书写风貌的关系进行了深入考察。

马教授首先分析了 “离散”发生的文化机制,此机制集中反映在贬谪之中。贬谪是离散的原因,离散是贬谪的后果,二者形成异质同构的关系。马教授结合史实与文献,从贬谪的原因、贬谪的地域和贬官的类型三方面详细地论述。随后,马教授在大量文本解读的基础上,分析了唐宋士人对于贬谪的心理反应和应对策略。对应贬谪初、中、后期三个阶段,士人呈现出眷恋与忏悔、哀怨与期盼、决绝与达观等三种心理状态,它们互相交错、彼此交融地存在于整个贬谪的过程之中,士人的“离散-回归”意识在贬谪文学中充分展现。

最后,马教授总结了中国古代士人因贬谪造成的离散文学书写与文化重铸的意义。由贬谪带来的离散,具有社会学、文学、美学、哲学等多方面的价值:首先,它作为社会阶层流动的必要机制,是实现从社会层面到个体层面全面平衡的需要;其次,丰富了文学创作的题材,增加了文学表现的多样性,催生了众多文学经典,是促进文学发展的重要动力之一;再次,贬谪文学描绘了独特的自然和人生画面,通过极致境遇中极致境界的塑造,将苦难美和洒脱美表现得淋漓尽致,造就了新的美学风范;复次,贬谪文学对于传统家乡观念、君臣观念以及功名观念的反思与批判,具有历史进步性,反过来深刻影响了文学创作。

讨论阶段,戴伟华教授对马教授的发言进行了精彩的总结,高度赞扬马教授在报告中展现的宏阔的理论视野、精巧的角度构思以及文史结合的方法。马教授将“离散”的概念引入贬谪文学的研究,把对中国古代文人生存时空的关注提升到了一种新的境界。在互动环节中,针对同学们关心的 “贬谪与离散如何影响到中唐文人的避隐心态以及山水诗创作”、“南下贬谪诗人作为外来作家对于南方文学与南方本土作家创作的影响”等问题,马教授作出了详尽的解答。禤院长对马教授的精彩演讲表示了衷心的感谢,并邀请马教授在疫情结束后来穗讲学。