2019年10月8日下午,性爱网

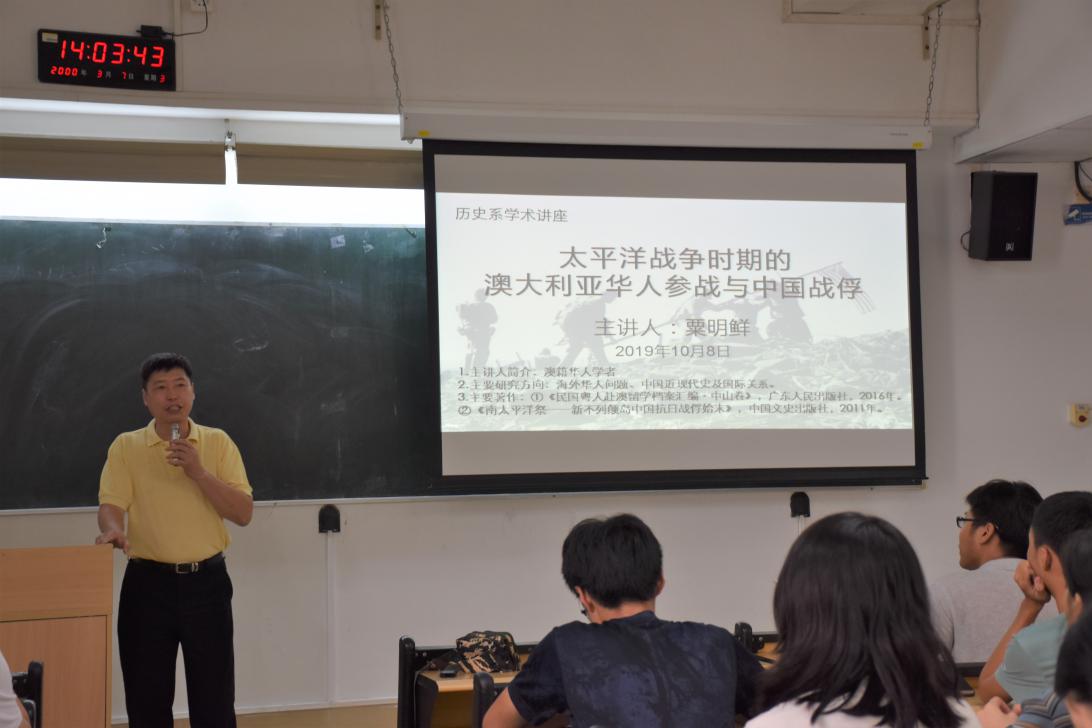

历史系举办了一场主题为“太平洋战争时期的澳大利亚华人参战与中国战俘”的学术讲座,我们有幸邀请到澳籍华人学者粟明鲜先生主讲,他的研究方向是海外华人问题、中国近现代史及国际关系等。

粟明鲜先生先后获得中山大学历史学学士(1982)、中山大学历史学硕士(1985)和澳大利亚格理菲思大学(Griffith University)博士学位(1996),也曾先后任职于暨南大学东南亚研究所、中山大学港澳研究所、南昆士兰大学(University of Southern Queensland)以及格理菲思大学,学养深厚。粟明鲜先生积极参与澳洲华人社区与主流社会公益活动,1998-2005年间担任昆士兰中国人协会秘书长;2006年创办昆士兰华人联合会并担任创会秘书长。其因长期致力于促进华人社区与主流社会沟通与融合,2003年获得澳大利亚政府颁授的世纪勋章(Centenary Medal)。

讲座伊始,粟明鲜先生就先从中国华人到达澳大利亚的历史背景讲起,讲述了从19世纪50年代澳洲发现金矿起,广东珠三角和四邑(现称五邑)的民众参与并推动澳洲早期开发的历史,并着重讲述太平洋战争期间华人在澳大利亚的作为和贡献。

近两百年来,在澳华人在保留自己文化的同时积极融入当地社会。一战期间在澳华人积极参军,践行国民义务,并形成国家认同;二战期间,华裔和滞澳华人也积极参战。粟明鲜先生提到,1939年英国向德国宣战,澳大利亚随即向德国宣战,并向北非、中东地区派兵。到了太平洋战争期间,澳军兵源不足。此时华裔青年们积极参军,就连妇女们也通过空军海军文员、后勤人员等岗位贡献出自己的力量。

粟明鲜先生提到,在南太平洋上也存在着许多中国战俘。他们主要来源于中条山会战、浙赣会战以及日军在江南的“清乡”。据研究统计,这些战俘被送到位于西南太平洋的新不列颠岛的亚包(Rabaul),其总人数达1501人。新不列颠岛是日军西南太平洋战场的要塞,麋集日本海陆军10万兵力,战略意义重大。1945年七月,澳军解放亚包,战俘终于得到解救。粟明鲜先生强调,不论是参战华人还是被俘华人,他们都是世界反法西斯战场上不可缺少的一员。

讲座接近尾声,在提问环节,粟明鲜先生与在场的同学们进行了精彩的交流。粟明鲜先生丰富扎实的学识和幽默风趣的回答激发了同学们踊跃提问的热情。同时,粟明鲜先生也对同学们提出的有关如何做口述史的人物访谈、怎么看待日籍台湾兵的战时行为和心理、研究资料的来源等问题,分别给出了细致且有启发性的答复。

讲座最后由凌彦老师总结陈词。凌彦老师谈到,东南亚战区往往是二战研究者关注的重点,而作为澳籍华人的粟明鲜先生将研究领域放到西南太平洋战区,这一研究可拓宽大家的视野,提高发掘研究点的问题意识。同时,凌彦老师也鼓励同学们关注华侨史、口述史、澳大利亚与中国史等方面的研究。

撰稿人:叶欢、向晨